安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

“學踐融合”法治素養培育典型案例——以安徽國防科技職業學院為例

一、背景情況

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于加強社會主義法治文化建設的意見》,明確要求“在法治實踐中持續提升公民法治素養”。安徽國防科技職業學院馬克思主義學院教學團隊在實際教學中發現學生存在“尊法意識不濃、學法程度不深、守法決心不堅、用法技術不精”的問題。為解決這些學情問題,團隊遵循“八個相統一”和 “大思政課”建設要求,積極探索創新法治素養培育模式。

傳統的法治教育模式在該校逐漸顯現出一些不足。一方面,理論教學與實踐教學分離,學生難以將所學法律知識應用到實際情境中,導致對法律的理解停留在表面,無法深刻領悟法治精神。另一方面,教學內容相對單一,缺乏與專業實際和現實生活的緊密聯系,難以激發學生的學習興趣和積極性。此外,教學方法和手段也較為有限,以教師講授為主,學生參與度不高,缺乏互動性和實踐性,使得法治教育的效果不夠理想。

在此背景下,安徽國防科技職業學院馬克思主義學院以培養新時代具有扎實法律知識、堅定法治信仰和較強實踐能力的高素質應用型人才為目標,探索出一條“學踐融合”的法治素養培育路徑。該模式旨在打破傳統法治教育的局限,將理論教育與實踐養成有機結合,通過多樣化的教學方法和豐富的實踐活動,全面提升學生的法治素養。

二、主要做法和成效

(一)工作思路

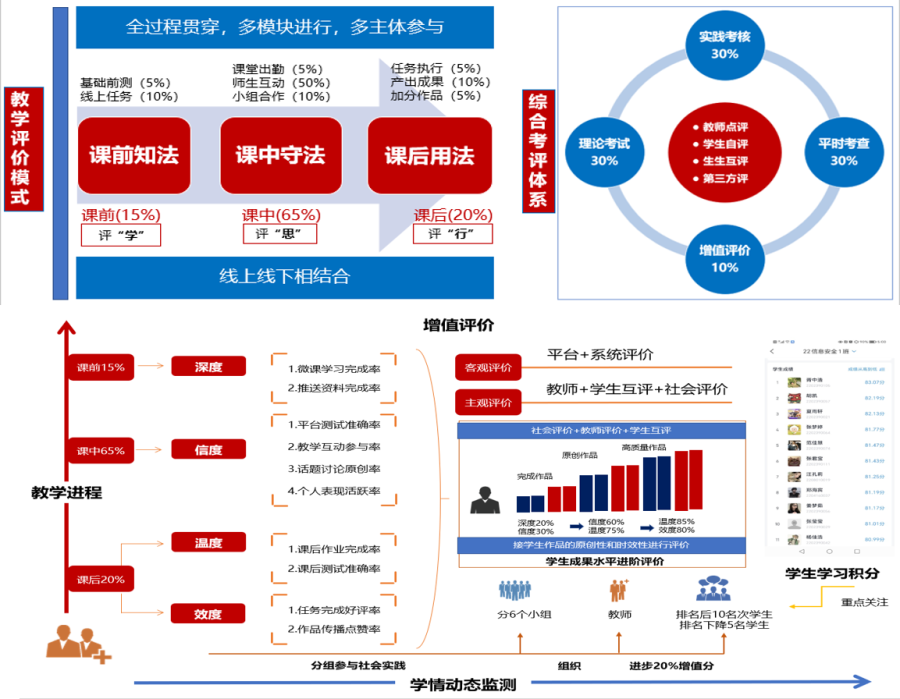

1.“1234568”整體設計

一條主線:以習近平法治思想引領法治教育

雙輪引擎,融入黨的二十大精神與專業法治案例啟發

三個突出:突出法治素養培育,突出學生主體互動,突出知行合一

四個結合:將線上與線下相結合、理論教學與實踐教學相結合、課內活動和課外活動相結合、思政課程與課程思政相結合。

五個原則:方向性原則、特色性原則、實效性原則、創新性原則和長效性原則

六個體現:手段智慧化、情境職業化、育人協同化、任務可行化、考核數據化、成果多元化

八個統一:堅持堅持政治性和學理性相統一、價值性和知識性相統一、建設性和批判性相統一、理論性和實踐性相統一、統一性和多樣性相統一、主導性和主體性相統一、灌輸性和啟發性相統一、顯性教育和隱性教育相統一

2.推進路線

以馬克思主義學院為主導、二級學院配合,開展“學踐融合”法治實踐育人品牌創建→教學團隊實施“三動三起來”法治實踐育人教學模式→在法治教育實踐基地開展法治實踐→在各種平臺進行學生作品的普法宣傳→推進成果轉化→面向全省全國推廣,強化品牌效應。

(二)搭建載體平臺,豐富教學資源

教學團隊重視教學載體與平臺的搭建,不斷推進教學資源立體化。

一是建立法治教育案例庫。運用線上 MOOC、微課、學習強國、超星思政課案例開發中心、中國庭審公開網、VR 法治教育網絡展廳等平臺資源,精選與學生專業相關的法治案例,形成案例庫,為教學提供生動鮮活的素材。例如,在講解刑法知識時,選取具有代表性的企業經濟犯罪案例,讓學生深刻理解法律在經濟領域的規范作用。

二是基地資源平臺。積極與市中級人民法院、區法治實踐教育基地等合作,開展情景式教學。通過組織學生參觀法院、旁聽庭審、參與模擬法庭等活動,讓學生身臨其境感受法治的實際運作。如在皋陶祭典活動中,師生們在開發區皋陶墓廣場實地參與祭典,深刻體會皋陶法治文化的深厚底蘊。

(三)構建體制機制,保障教學實施

一是以線上線下法治教育基地為抓手,重點推進“智慧法治實踐”體制機制創新,開展“VR 沉浸式法治教育”。學生通過VR 技術模擬法庭審判、法律咨詢等場景,增強對法律知識的理解和應用能力。

二是建立協同育人團隊,推進協同育人教學體制機制創新,邀請法官、律師、警察等法治專業人士參與教學。這些專業人士定期到校舉辦講座、開展案例分析、指導實踐教學,為學生帶來前沿的法律知識和實踐經驗。

三是課堂教學與實踐教學銜接機制。構建了課堂教學與實踐教學銜接機制,通過課堂任務驅動與實踐教學有機融合,基本實現課堂教學與實踐教學一體化。例如,在學習憲法知識后,組織學生開展“學憲法,講憲法”演講比賽,加深學生對憲法的理解。

四是教學評價機制。建立了“法入四度”評價體系。重點考查“四度”測試指標:深度、信度、溫度、效度,通過自主建立的智慧馬院平臺,對學生成果水平進行進階評價。跟蹤學生個體學習行為,重點監測排名后10 名和排名下浮5 名學生,實行分層增值評價,采取課后強化實踐的專項改進措施,通過前后項目的縱向對比,增值20%以上給予增值評價賦分,以推進教學質量提升。

(四)建構法治實踐育人體系,強化實踐教學

教學團隊精心設計了法治實踐育人體系,開展了一系列豐富多彩的實踐活動。

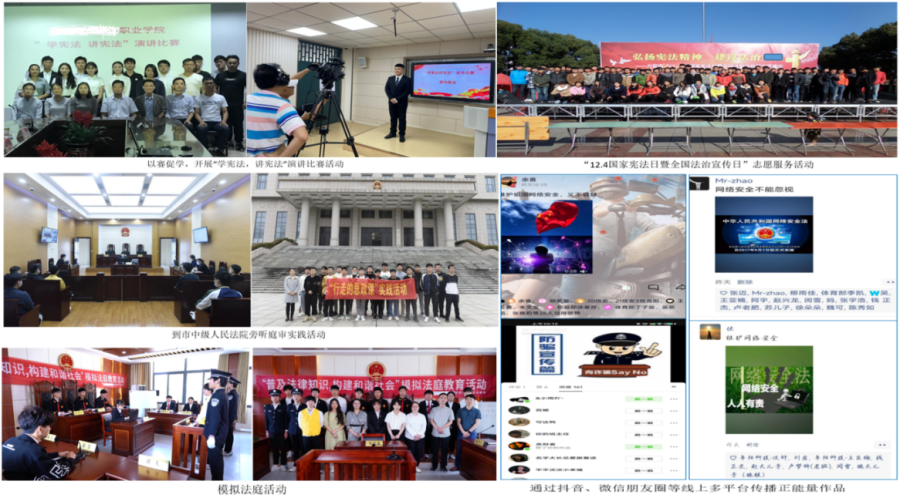

一是課堂實踐活動。結合演講比賽與法治文化活動開展“學憲法,講憲法”演講比賽、“國家安全教育日”活動等,激發學生對法治學習的興趣,營造濃厚的法治育人氛圍。

二是模擬法庭活動。學生在教師和法官的指導下,模擬真實法庭的審判過程,包括立案、庭審、辯論、宣判等環節。通過扮演法官、檢察官、律師、當事人等角色,深入了解法律程序和司法實踐,提高法律思維和實踐能力。

三是旁聽庭審活動。組織學生到法院旁聽各類案件的庭審,讓他們直觀感受法律的莊嚴和公正,學習庭審過程中的法律運用和辯論技巧。

四是法治志愿服務。學生深入社區、學校、企業等地,開展法治宣傳活動,普及法律知識,解答法律咨詢,增強社會責任感和法治意識。

(五)育人成效顯著

1. 學生法治知識水平明顯提高

經整合優質資源,課堂教學深受學生歡迎,注重鏈接專業,較好調動了學生學習積極性,線上互動討論非常活躍。問卷顯示,95.67% 學生了解 “我國社會主義法律的優越性”,96.78% 學生了解 “習近平法治思想”,96.58% 學生知道“憲法精神”,97.66% 學生基本了解 “公民的基本權利與義務”。

2. 學生法治意識顯著增強

通過邀請律師、法官、警察等專業人士現場說法,結合學生專業法治工作案例解析、啟發,融通線上庭審直播、普法資料、VR展廳等資源,較好推進了習近平法治思想深入人心。100% 學生認同憲法精神、依憲治國和依憲執政的必要性,98.65%的學生表示通過法治教育依法維權意識顯著增強,遇到實際問題會運用法治思維分析問題。

3. 學生法治實踐能力得到有效提升

2024年,在《思想道德與法治》教學中,以任務驅動法治實踐,產出學生普法宣傳優秀作品30多個,學生職業責任感和使命感顯著增強。學生參與法治志愿服務60多人次,開展模擬法庭52人次,前往法院旁聽庭審76人次,參與“學憲法,講憲法”演講比賽活動43人次,參與“國家安全教育日”活動50多人次。

三、經驗啟示

(一)堅持理論與實踐相結合

“學踐融合”法治素養培育模式的成功經驗在于將理論教育與實踐養成有機結合。通過豐富的實踐活動,讓學生在親身參與中深化對法律知識的理解和把握,真正將法治精神內化于心、外化于行。

(二)構建多元協同教學團隊

組建“法治聯合教學團隊”,充實了隊伍力量。打造了一支由高校思政課教師、律師、法官、警察等人員組成的聯合教學團隊。多元協同教學團隊為學生帶來了不同視角的法律知識和實踐經驗,拓寬了學生的視野,提高了教學質量和效果。

(三)創新教學方法和手段

創新“法治課堂”,推進了“學踐融合”。將紅色文化、非遺文化等元素融入法治教學與實踐,豐富了課程內涵,同時將習近平法治思想學習與法治實踐融通,大大提升了大學生法治素養培育的實效性。運用現代信息技術,如VR 沉浸式教學、線上案例庫等,增強教學的趣味性和互動性。

(四)加強校園法治文化建設

著眼“法治校園”,加強了陣地建設。打造線上+線下、校內+校外聯動互補的法治宣傳教育新矩陣,實現了常態化校園普法模式優化升級。通過舉辦各類法治文化活動,營造了濃厚的校園法治文化氛圍,使學生在潛移默化中受到法治文化的熏陶。

(五)完善教學評價體系

建立“法人四度”評價體系,關注學生學習過程和實踐成果,注重個體進步和增值評價。通過科學合理的評價機制,激勵學生積極主動地參與法治學習和實踐,促進學生的全面發展和成長。

在未來,安徽國防科技職業學院馬克思主義學院將繼續深化“學踐融合”法治素養培育模式,不斷完善教學內容和方法,加強與社會各界的合作,進一步提升學生的法治素養,為培養具有堅定法治信仰、較高法律素養和較強實踐能力的高素質人才做出更大貢獻。

作者:王成名(基金項目:安徽省高校哲學社會科學研究重點項目(編號:2023AH052735);安徽省職成教學會一般課題(編號:AZCJ2023154);安徽省職成教學會重點課題(編號:AZCJ2024059)。)

- 2025-07-10 合肥市倫先小學六(3)班武銘澮獲評合肥市“優秀學生干部”

- 2025-07-10 合肥市倫先小學五(9)班丁婍婧獲評合肥市“三好學生”

贊一個

贊一個