安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

【活力中國調研行】長三角協同創新 引領安徽奮楫爭先

推動長三角一體化發展,是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。按照總書記指引的方向,不久前召開的2025年度長三角地區主要領導座談會提出,更大力度推進高水平科技協同創新,共建現代化產業體系。安徽積極響應,堅持科技為先,攜手滬蘇浙,共同賦能產業高質量發展。今天的《活力中國調研行》,一起跟隨記者感受在長三角協同創新引領下安徽高質量發展的蓬勃態勢。

記者來到位于合肥的的科大國盾量子公司,研發帶頭人唐世彪正在與團隊優化最新的量子計算機測控系統,此前,由于缺乏強有力的應用軟件技術支撐,研發進度一度受阻。

科大國盾量子技術股份有限公司 副總裁 唐世彪

因為現在我們隨著量子計算比特的規模變大,包括精度越來越高,所以對咱們這個測控系統也提出了一個新的要求,就是測控系統的一個軟硬件的設計,一些編譯環境,一些軟件系統、操作系統,更多的其實還要有產業鏈上下的一個充分的合作。

同樣尋求量子計算機產業鏈合作的,還有中科院上海技術物理所。該所在量子計算領域擁有多項發明專利和技術儲備,急需應用場景。在長三角G60科創走廊量子密碼應用創新聯盟的牽線搭橋下,雙方攜手上下游產業鏈企業共同攻關,于今年6月在合肥交付了我國首款面向千比特規模設計的超導量子計算測控系統。

本臺記者 丁劍

這里是科大國盾公司的生產車間,我身旁這臺設備就是企業最新研發的超導量子計算測控系統,它是由企業與長三角區域的多個科研院所聯合研制,可提供超5000比特的測控服務,為我國研發更大規模、可糾錯超導量子計算機打下了堅實基礎。

上海市產業創新生態系統研究中心 研究員 任聲策

量子在基礎研究領域進一步地發揮合作的力量,所以我們看到的是沿著創新的鏈條上,各個環節通過(滬皖)兩地的合作,都能夠帶來更大的成長空間。

一邊是企業急需新技術卻找不到合作方,一邊是高校、科研院所擁有新技術卻缺乏應用場景。如何破解這一難題?長三角“三省一市”引導區域內高校、科研機構、企業等創新主體,聚焦人工智能、集成電路、生物醫藥等戰略性新興產業,組建了12個科技創新共同體,圍繞關鍵技術展開聯合攻關。在長三角國家技術創新中心安徽基地,負責人羅本進告訴記者,通過創新聯合體,基地在成立短短2個月內,就促成9個科研成果在安徽轉化落地。

長三角國家技術創新中心 首席專家 羅本進

我們聚焦安徽“6178”現代產業重點領域,加快集聚全球創新資源,對接企業的重大技術需求,我們已經與13家企業共建聯創中心,一體化開展關鍵核心技術攻關,支撐長三角龍頭企業轉型升級。

在今年的長三角地區主要領導座談會上,“協同創新”被反復提及。如何更好發揮這一高質量發展動力源作用?記者采訪時發現,眼下安徽在深化上海張江、合肥綜合性國家科學中心“兩心同創”的同時,還與滬蘇浙共建國家實驗室和大科學裝置。各地也放大自身優勢,探索協同創新新模式。在皖北8市,通過與滬蘇浙8個城市合作共建園區、設立聯合研發中心,讓阜陽、宿州、亳州等地,實現了從產業幫扶到創新協同升級;在皖南,長三角G60科創走廊帶動宣城、蕪湖等地,實現資金流、技術流等要素的有序自由流動,帶動了汽車零部件、低空經濟等產業集群發展。記者在滁州勝華波集團采訪了解到,這家汽車零部件企業,通過與長三角區域高校產學研合作,短短幾年間就獲得了200多項發明專利,企業生產的汽車雨刮器更是占到了全國市場份額的30%。

勝華波集團 副總經理 張偉興

像我們的有個電機里邊的微小電機組、換向器,特別是有些質量問題,浙江或者上海的(高校院所),第一時間他就過來,可能就是一個小時之內幫你解決問題,給我們帶來了很大的便利。

目前,長三角科技資源共享平臺已匯聚了46441臺(套)大型科學儀器,助力企業購買創新服務超過7000次。2024年,長三角區域聯合攻關共征集企業技術需求134項,發布重點揭榜任務41項,并首次將未來產業納入支持領域,區域人才流動率較五年前提升40%。當前,安徽正與江浙滬共建國家戰略科技力量、技術創新中心及重大科技基礎設施,力爭建成具有全球影響力的長三角科技創新共同體。

安徽省發展改革委 副主任 鐘嵐

完善一體化體制機制方面,我們在共同地搭建一批合作平臺,實施一批重大的合作項目,建立健全一批重大的合作機制,這樣在長三角一體化發展國家戰略中,不斷地展現安徽的擔當和作為。

責任編輯:祁夢寶

- 2025-07-14 合肥市杏林小學一(4)中隊開展志愿服務公益活動

- 2025-07-14 強化暑期教育督導,護航校園安全發展——合肥廬陽區責任督學深入合肥雙崗小學開展7月份專項督導檢查

- 2025-07-14 筆端承師道 墨韻潤無聲——合肥市雙崗小學教師書法作品校本研修

- 2025-07-14 合肥市頤和佳苑小學教育集團入選安徽省“人工智能賦能課堂教學改革”教研基地校

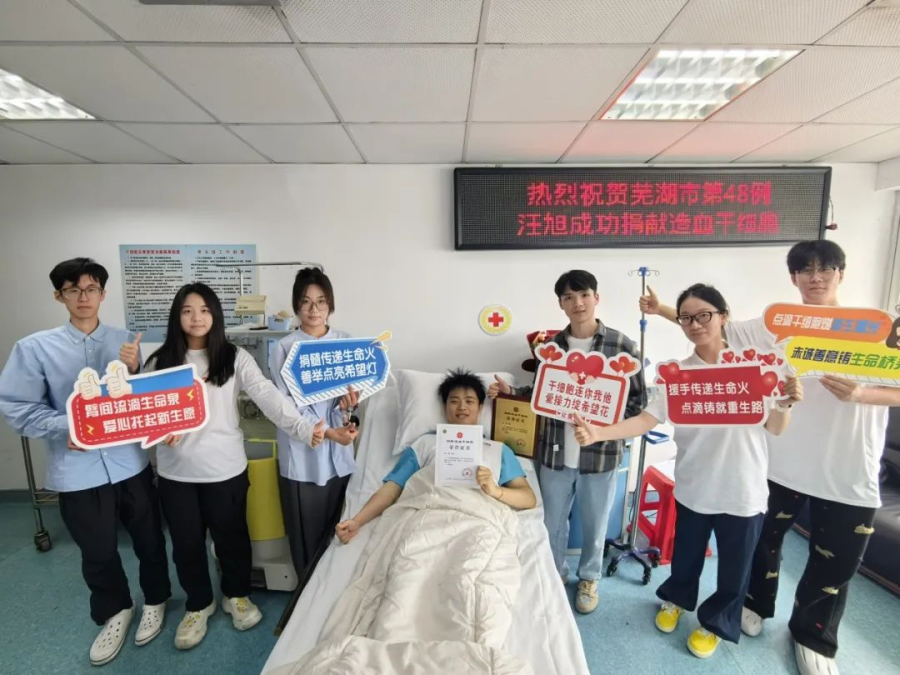

- 2025-07-14 合肥市六安路小學中鐵國際城校區開展“向陽中隊探血脈,愛心傳承映隊旗”主題實踐活動

贊一個

贊一個