安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

從工業記憶到文旅IP 安徽淮北書寫工業遺產活化“優秀答卷”

(記者張宣劍) 在安徽淮北,一座以“工業文化+科技體驗”為核心,集工業博物館、主題商業街區、研學教育于一體的文商旅綜合體——淮北老電廠1969文化街區正成為城市“新地標”。

“老樹發新芽”讓工業遺產成為流動的城市敘事

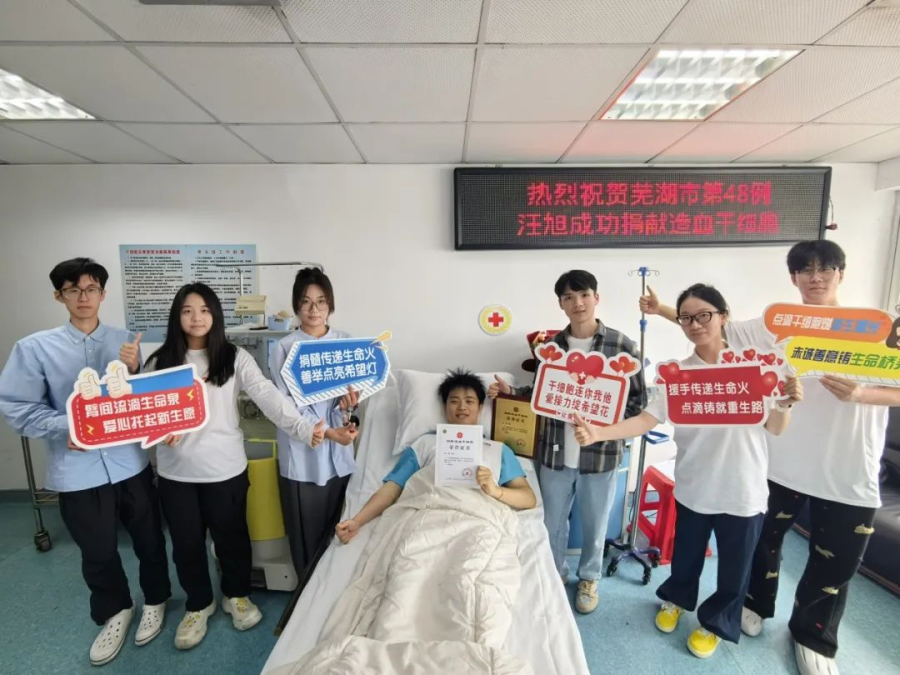

淮北工業博物館

淮北老電廠1969文化街區主要包含淮北工業博物館和夔牛天街等項目,是淮北市“工業遺存+IP+科技娛樂”創新模式的成功實踐。其前身是始建于1969年的大唐淮北發電廠,該廠曾是華東電網的主力軍,為城市的發展輸送著源源不斷的電力。

鼎盛時期的淮北大唐發電廠,8臺機組總裝機容量達124.5萬千瓦,2000多名工人三班倒作業,每天要消耗3000多噸煤炭,源源不斷地為城市輸送著光和熱。隨著國家能源結構調整和環保要求提升,這座服役半個世紀的老電廠在2018年逐步關停。

如今,經過精心改造,這里已成為城市“新地標”。記者了解到,這種將工業遺跡與現代元素相結合的模式,不僅保護了城市的歷史文化遺產,還為城市的發展注入了新的活力。

改造工程創造性地踐行了“保護優先、功能再造”原則,保留了紅磚廠房、鋼鐵桁架、蒸汽管道等工業元素,通過巧妙的“微創手術”賦予其新的生命。

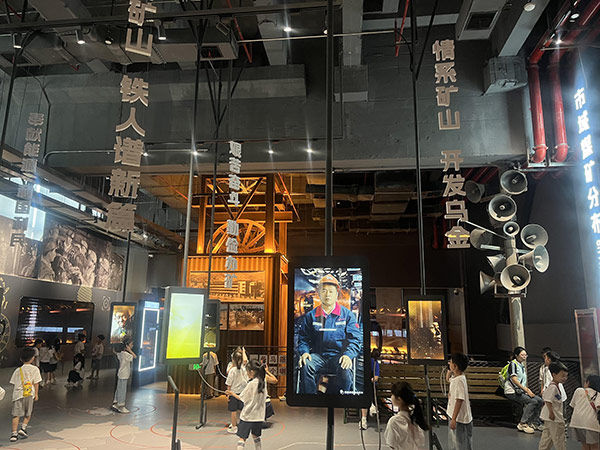

全息投影“新舊對話”

走進工業博物館,歷史的氣息撲面而來。館內通過3537件珍貴展品“新舊對話”,配合全息投影、VR互動等數字技術,系統呈現淮北從傳統煤城到現代能源基地的轉型之路。試營業開館首月就吸引超6000人次參觀。

夔牛天街

夔牛天街建筑形態則最大限度保留了原有廠房形態,并將老電廠機械紋理、蒸汽朋克元素融入夔牛機甲設計,以“復古工業美學”具象化表達了城市從傳統工業到文旅創新的破界重生。工業風的蒸汽朋克和未來風的賽博朋克相結合,用高科技與創意承載著人間“煙火氣”。

“我們不是簡單修復,而是要讓工業記憶在新時代土壤里重新發芽。”淮北老電廠1969文化街區總負責人說。

漫步在保留著工業肌理的建筑間,斑駁的磚墻與全息投影交相輝映,生銹的管道化身藝術裝置,曾經的煤渣場地變成了孩子們歡笑的樂園。“老樹發新芽”的改造理念,讓工業遺產不再是塵封的標本,而是成為流動的城市敘事。

“逆生長”老電廠帶來經濟“新引擎”

工業遺產是城市的不可再生資源,是城市發展變遷的歷史佐證,是城市文脈傳承的重要依托。

2020年,國家發展改革委等五部門聯合印發《推動老工業城市工業遺產保護利用實施方案》,明確指出要加快推進老工業城市工業遺產保護利用,促進城市更新改造,探索老工業城市轉型發展新路徑。淮北市積極響應,將老電廠改造列為城市更新重點工程、文旅消費新場景加快推進。

機械夔牛“雷雷”

值得一提的是,老電廠從“活起來”到“潮起來”再到“火起來”,產生了顯著的經濟外溢效應。據統計,項目間接帶動周邊商業體出租率提升15%。配套建設的560個車位停車場和充電站,既服務游客又惠及社區居民。200多個新增就業崗位為社區注入活力,其中不少崗位還是原電廠職工子弟,延續了工業血脈。

記者了解到,老電廠1969文化街區更深遠的影響在于產業聯動效應。該項目與相鄰的啤酒廠文化街區、隋唐運河古鎮等形成文旅集群,有效推動淮北從“單一景點”向“全域旅游”升級。

2025年一季度淮北市相山區接待游客279.4萬人次,旅游收入22.1億元,同比增長24%,工業文旅成為區域經濟新亮點。老電廠片區從昔日的“城市記憶”蛻變為“城市秀帶”,入選安徽省城市功能品質活力提升典型案例。

老電廠的“逆生長”不僅全景式呈現了淮北發展的時代足跡以及淮北工業發展的歷史脈絡,也折射出淮北在城市更新的答卷上交出關于傳承與創新的最優解。當前,在國家推進“工業旅游示范基地”建設和安徽省將工業遺產活化列入文旅高質量發展重點任務的大背景下,淮北正將這一成功模式推廣至更多工業遺存。

一座博物館,一件件工業實物,一幕幕工業影像,從機器轟鳴到文旅歡歌。這份將工業記憶轉化為文旅IP的巧思,這份讓歷史遺產擁抱未來科技的勇氣,正是淮北在探索城市改革發展中交出的“優秀答卷”。

“這些老廠房不是包袱,而是轉型的財富,是記得住歷史、留得住鄉愁、帶得動消費的城市名片。”淮北市委書記汪華東說。

責任編輯:祁夢寶

- 2025-07-16 時政新聞眼丨如何建設現代化人民城市?習近平在這次會議上指明方向

- 2025-07-16 改革為人民|“為了人民而改革,改革才有意義”

- 2025-07-16 壹視界·微視頻|人民城市人民建 人民城市為人民

- 2025-07-16 今日辟謠(2025年7月16日)

贊一個

贊一個