安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

蕪湖市義興村來了一群“新村民”

7月1日,在蕪湖市弋江區白馬街道義興村文明實踐站,一場“光影魔法秀”正在上演......省級樣板支部建設點、淮南師范學院電子工程學院光電專業教師黨支部的黨員教師們正帶領學生團隊用自制暗箱演示小孔成像原理,村子的孩子們爭先恐后地在成像板上描繪窗外的稻田與農舍。

盛夏七月,義興村迎來了一群充滿活力的“新村民”。淮南師范學院電子工程學院“電子星火”社會實踐團隊深入田間地頭,與村民同吃同住同勞動,將專業知識播撒在鄉村沃土,以青年智慧為鄉村振興注入新動能。

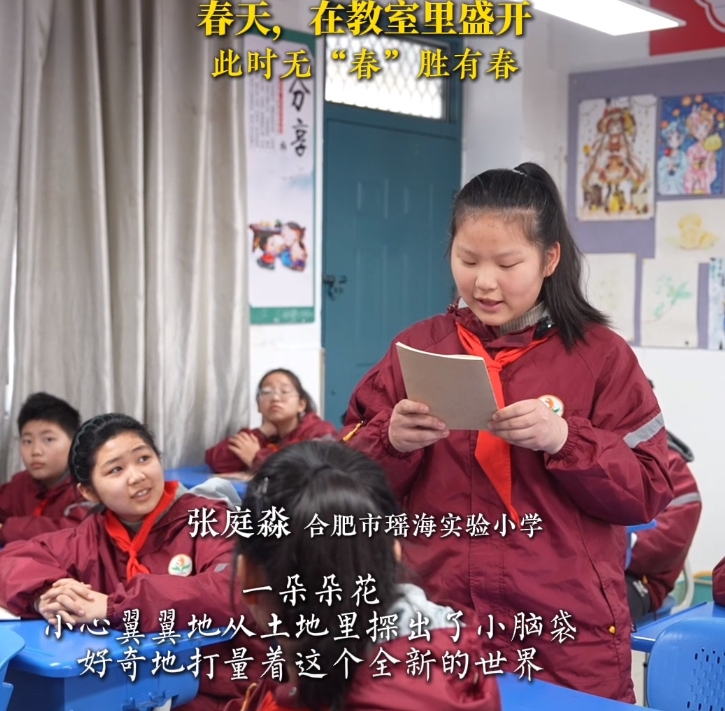

“原來不用手機也能‘拍照’!”一番比劃后,孩子們在親手繪制倒立影像的過程中理解了光學奧秘。

隨后的“太陽能小車拼裝大比武”更是點燃了現場熱情。30余名兒童分組競技,大學生們化身“科技導師”,手把手指導電路連接、齒輪咬合。

當一輛輛親手組裝的小車在陽光下飛馳,孩子們臉上洋溢著自豪與興奮。“孫子爸媽在外打工,好久沒見他這么開心了!”義興村的張奶奶激動地說道。

腳下沾泥土,心中懷真情。在義興村蔬菜種植基地的大棚里,實踐團的師生們挽起袖子,與村民們一同采摘辣椒、分揀番茄。汗水浸透衣衫,泥土沾滿雙手,這堂生動的“田間課”讓年輕學子們真切觸摸到現代農業的脈搏,深刻體悟“粒粒皆辛苦”的內涵。

更令學子們振奮的是將理論知識轉化為實踐應用。團隊成員王歡在參與大棚溫濕度傳感系統維護后感慨:“以前只在課本上學過傳感器技術,現在親眼看到它在智能灌溉中的精準應用,才真正理解了科技對現代農業的巨大意義!”

同時,為深入了解村情,實踐團隊在義興村開展系統的田野調查與數據分析工作,實踐隊員采取訪談、問卷、觀察等多種研究方法,走訪農戶30余家,搜集調查問卷200余份,拍攝調研照片500余張,以此獲取一手資料,整理出訪談記錄100余份。

團隊指導老師何明霞介紹說,在一手資料中,團隊精準把握了當地鄉村振興進程中的難點、痛點,努力探尋發展瓶頸的突破口,最終形成了以問題為導向、以實踐為路徑的調研報告,力求“窮理以致其知,反躬以踐其實”,真正做到“把論文寫在祖國大地上”。

學以致用,方顯實效。在實踐過程中,師生們還依托專業優勢,精心制作的科普小視屏,并建立線上技術支持群,讓新時代農民掌握“高科技”,讓科技成果在田間地頭扎根生長。

據了解,弋江區與淮南師范學院近年來圍繞人才招聘、實習實訓、人才培養等方面建立了良好的合作關系。“這不僅是一次社會實踐,更是一堂行走的思政大課。我們將引導更多學子在服務社會的火熱實踐中堅定‘強國有我’的信念,為弋江區乃至更廣大區域的經濟社會高質量發展提供堅實有力的人才和智力支撐。”電子工程學院黨委副書記李媛表示,學院將以白馬街道義興村實踐基地為重要紐帶,持續推動“科技助農”活動常態化、長效化。

(通訊員 何明霞 本網記者 程榕娟)

責任編輯:李志慧

- 2025-07-01 阜陽師范大學舉辦第三屆青年教師教學競賽

- 2025-07-01 十天三捐!皖南醫學院三學子接力傳遞“生命火種”

贊一個

贊一個