安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

讓孝文化“活”起來

在安徽省舒城縣山七鎮(zhèn),一座名為“望母山”的山峰靜靜矗立,承載著千年孝道傳說。隨著城鎮(zhèn)化進程加快,山七鎮(zhèn)與全國許多鄉(xiāng)村一樣,面臨青年外流、老齡化加劇的挑戰(zhàn)。如何讓孝文化不僅僅只停留在標(biāo)語和傳說中,而是真正融入當(dāng)代青年的生活?如何讓遠在他鄉(xiāng)的年輕人仍能踐行孝道,反哺家鄉(xiāng)?山七鎮(zhèn)通過機制創(chuàng)新、文化賦能、產(chǎn)業(yè)融合等方式,給出了自己的答案。

千年賡續(xù)

海拔544米的望母山是山七鎮(zhèn)的地理標(biāo)志,更是精神圖騰。相傳古時有一少年楊三性情兇悍,虐待盲母,后見烏鴉反哺,幡然悔悟。一日送飯途中,其母失足落河,楊三跳河尋母無果,日日登山遙望,化作山石。這一傳說成為當(dāng)?shù)匦⑽幕脑搭^活水。

“嫁過來時就聽老人們講望母山的故事,現(xiàn)在我也常帶孩子來爬山,把這個故事說給他們聽”。山七鎮(zhèn)龐畈村的孫永芹是位外來媳婦,她見證了孝道文化在代際間的傳承,“孩子聽完就說要孝順老人,還把故事寫進了作文。在山七鎮(zhèn),人人都知道這個傳說。”

在山七鎮(zhèn)口口相傳的還有“90后”全國人大代表張志菊的故事。

1993年,50歲的張貴成撿回一個被遺棄的女嬰,取名張志菊,從此父女相依為命。2016年,父親被確診為右腮腺鱗狀細胞癌,張志菊毅然辭去工作,回到家鄉(xiāng)照顧父親。張志菊學(xué)會了打針、喂藥、翻身、按摩,如同年幼時父親的呵護,她無微不至地照顧著父親。為了籌款治病,張志菊借遍了親戚朋友,賣掉了家里的豬和雞,最終負債18萬元。如今,她創(chuàng)立的合作社年營收超千萬元。父親臨終前豎起的大拇指,成為她逆境奮起的最強動力。

孝道文化在山七鎮(zhèn)的傳承,不僅體現(xiàn)在這些感人至深的故事里,更融入尋常百姓的日常生活。

“兒媳婦對您怎么樣?”面對記者的提問,村民霍金鳳未語先哽咽:“好,是真好。我老伴去世得早,這些年兒媳婦一直陪伴著我,什么都不讓我操心,什么活兒都不讓我干。”她一邊說,一邊拉著記者參觀家里整潔的房間,細數(shù)兒媳婦無微不至的照料。

“婆媳矛盾在農(nóng)村很普遍,霍金鳳家的情況正在成為新常態(tài)。”山七鎮(zhèn)黨委委員、組織委員陶月說,“山七鎮(zhèn)的孝道文化正在完成從傳說到現(xiàn)實、從典型到普遍的轉(zhuǎn)化,成為鄉(xiāng)村振興中最溫暖的精神力量”。

孝道新解

據(jù)統(tǒng)計,山七鎮(zhèn)3.5萬人口中,約80%青年常年在外務(wù)工。如何跨越地理距離盡孝,成為新的社會課題。

在江蘇省蘇州市務(wù)工的華少權(quán)坦言,自己每年回家的次數(shù)屈指可數(shù)。“現(xiàn)在裝個攝像頭,能隨時看看家里,老人有啥事也能及時知道。”他說。買藥、添置日用品,這些小事通過快遞和手機完成,但父母最在意的,始終是那一句“爸媽,今天怎么樣”。

施申靜是村子里少有的年輕人,她的日常之一就是教老人們使用智能手機——微信視頻讓親情“面對面”,抖音消解獨居的寂寞,天氣預(yù)報則讓老人們知道:“孩子那邊降溫了,得提醒他加衣服。”在她看來,孝道不僅是物質(zhì)贍養(yǎng),更是讓父母不被時代拋下。

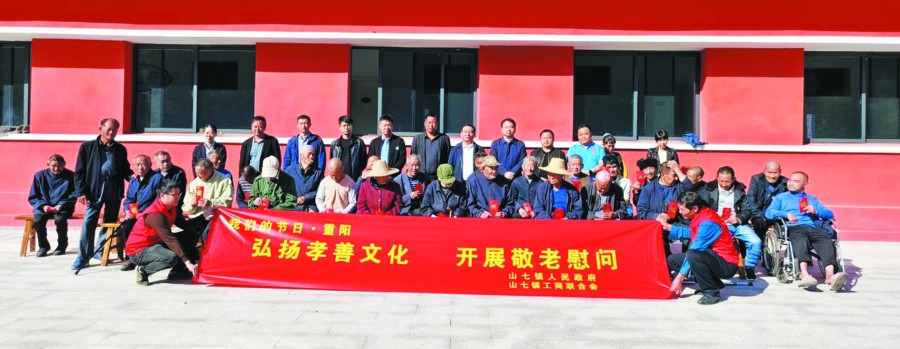

每年的重陽節(jié),山七鎮(zhèn)80歲以上的老人們總會相聚在望母山腳下的望莊民宿。老人們圍坐在一起,回憶舊事,閑話家常。民宿主理人儲成木穿梭其間,添茶倒水,偶爾被哪位老人拉住手念叨幾句,便笑著應(yīng)和。

“我從小在這山腳下長大,父母已經(jīng)不在了。”儲成木說,“每年把長輩們請過來,陪他們聊聊天、吃頓熱乎飯,就像當(dāng)年父母在時一樣。他們臉上的笑容,就是重陽節(jié)最好的意義。”

“我們每月去敬老院剪頭發(fā)、量血壓,端午包粽子,重陽辦宴席等。”志愿者小李說。在留守老人占多數(shù)的山七鎮(zhèn),志愿服務(wù)成了另一種“贍養(yǎng)”——年輕人用陪伴填補空缺,企業(yè)家以捐贈反哺鄉(xiāng)里。正如一位老人所言:“這些孩子都是我們的‘共享兒女’。”

當(dāng)“父母在,不遠游”難以實現(xiàn),這里的年輕人用科技、志愿和共情重新定義了孝道。

“‘孝’不再是單一的家族責(zé)任,而是一場關(guān)于守望與傳承的青春實踐。當(dāng)年輕人將目光從‘小家庭’投向‘大家鄉(xiāng)’,孝道便有了更寬泛的意義。”山七鎮(zhèn)黨委書記文方說。

乘數(shù)效應(yīng)

走進小河村的“孝善積分”超市,貨架上擺著的生活用品標(biāo)注的不是價格,而是“10分”“20分”等積分數(shù)值。村民秦興洋是這里的常客,“照顧公婆、打掃村道都能攢積分,東西不貴重,但這份認可讓人心里暖和,鄉(xiāng)親們做好事的積極性也明顯提高了。”她說。這種將孝老愛親、鄰里互助等行為納入積分管理模式,看似簡單,卻讓抽象的道德有了具象的標(biāo)尺。

山七鎮(zhèn)的創(chuàng)新不止于此。鎮(zhèn)政府利用網(wǎng)絡(luò)打破地理隔閡,讓在外務(wù)工的年輕人成為鄉(xiāng)村治理的“云端參與者”。通過微信群和直播平臺召開“線上村民議事會”,討論道路修繕、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等事務(wù)。這種打破時空限制的“數(shù)字共治”模式,既紓解了游子的鄉(xiāng)愁,也為鄉(xiāng)村振興注入了青春智慧。

機制創(chuàng)新的生命力在于能否形成可持續(xù)的“價值閉環(huán)”,山七鎮(zhèn)深諳此道,他們將孝文化資源轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,打造出“道德變現(xiàn)”的新路徑。望母山下的“孝心民宿”集群便是典型案例,每到節(jié)假日都一房難求。“很多年輕人都是帶著父母來,爬望母山、采山貨、學(xué)做農(nóng)家菜,既陪伴了老人,也紓解了鄉(xiāng)愁。”據(jù)儲成木介紹,接待的游客中,家庭游、研學(xué)游超90%,而孝道相關(guān)項目成為游客體驗的必備主題。

當(dāng)孝善行為能兌換積分、青年創(chuàng)意能影響決策、文化符號能轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟收益時,村民便從“旁觀者”變?yōu)椤爸魅宋獭保l(xiāng)村治理也從“政府獨奏”轉(zhuǎn)向“多元合唱”。文方感悟尤為深刻:“孝文化不是掛在墻上的標(biāo)語,而是解決問題的鑰匙。它讓村民更團結(jié)、青年更愿回來、產(chǎn)業(yè)更有特色,在鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮著乘數(shù)效應(yīng)。”

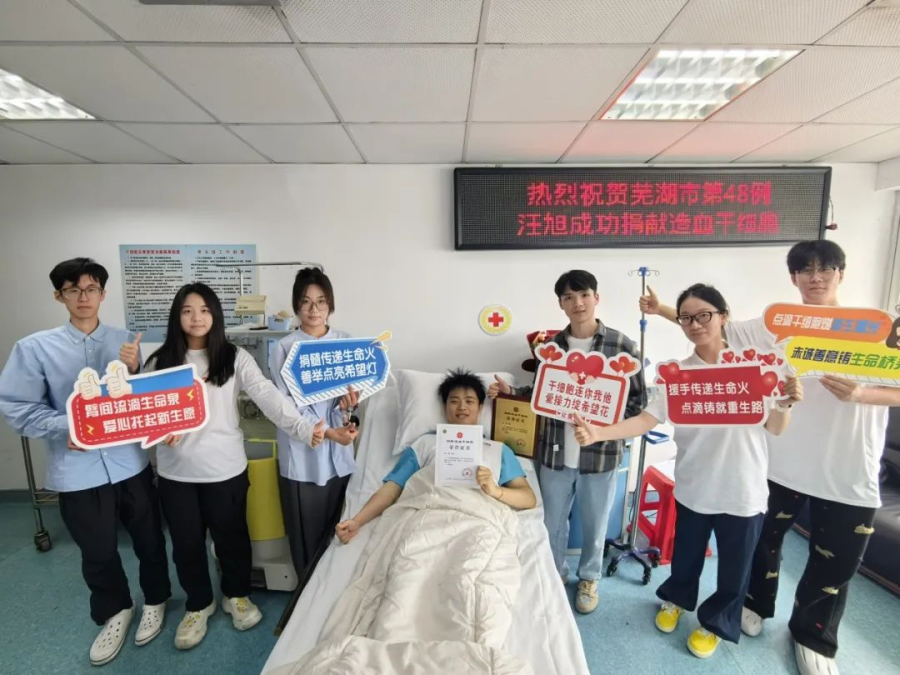

志愿者開展敬老慰問活動

山七鎮(zhèn)企業(yè)家為老人發(fā)放養(yǎng)老慰問金

孝道文化故事登上“村晚”舞臺

記者手記

行走在山七鎮(zhèn),望母山的傳說與當(dāng)代孝道實踐交織成鄉(xiāng)村振興的溫暖底色。這里沒有將孝道束之高閣,而是讓它融入生活——“孝善積分”兌換日常用品,數(shù)字技術(shù)鏈接游子鄉(xiāng)愁,民宿經(jīng)濟激活文化資源。當(dāng)傳統(tǒng)美德遇上現(xiàn)代治理,孝道不再是沉重的義務(wù),而是成為自愿踐行的生活方式。孝文化的生命力在于創(chuàng)新——它既需要扎根鄉(xiāng)土的溫度,也要有擁抱時代的智慧。在這里,孝道不是過去的回響,而是未來的種子。

(記者黃慧)

責(zé)任編輯:杜宇

- 2025-07-11 在皖企業(yè)助“祖沖之三號”領(lǐng)跑全球

- 2025-07-11 三省三校青年學(xué)子攜手開展趣味化學(xué)科普公益課堂

贊一個

贊一個